今村昌平が『にっぽん昆虫記』で描く「方言」「神」「売春」そして「女」

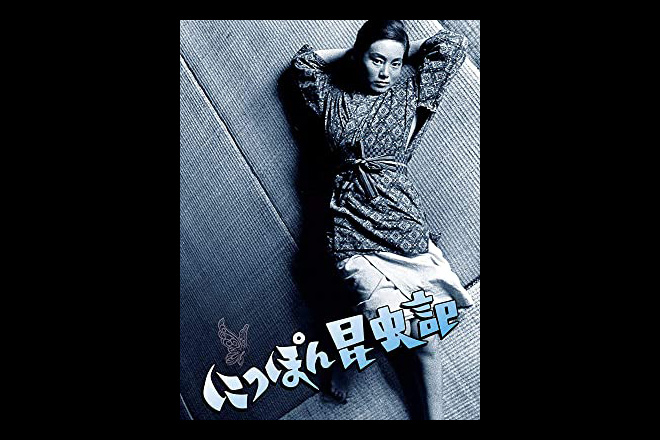

映画『にっぽん昆虫記』の概要

母親の松木えんが婿をもらって2ヶ月目に生まれた娘とめ、少し抜けた夫を尻目に母親は乱れた生活を続けるが、とめはそこで育って行った。とめは戦争中女工となったが、地主の家に嫁にやられ娘信子を生んで帰って来る。戦後は工場に戻るが、組合活動に参加したことで会社をクビになり単身上京、メイドとして働くが…

今村昌平が実際に売春斡旋業をしていた女性にその半生を聞き、それをもとにシナリオを書いたという無名人の伝記映画。左幸子がベルリン映画祭で主演女優賞を受賞。

1963年,日本,123分

監督:今村昌平

脚本:長谷部慶次、今村昌平

撮影:姫田真佐久

音楽:黛俊郎

出演:左幸子、岸輝子、北村和夫、小池朝雄、吉村実子、北林谷栄、長門裕之、河津清三郎

方言を使うことで見える日本の広さと断絶

今村昌平は方言をよく使う。この作品でも序盤は舞台が田舎なので、台詞は完全に方言のみ、厳密に場所がどこだかはわからないが、かなり方言がきつい。このように方言がきつい映画を見ていつも思うのは、「聞き取れない」ということだ。一生懸命聞いてもわかるのは話していることの半分くらい。これなら字幕なしの外国映画の映画のほうがまだわかるというくらいのときもある。

もちろん、その方言を話す地方の人にはすらすらとわかるのだろうが、もちろん映画がそのような人たちだけを対象として作られているわけもなく、そこには台詞を聞き取らせないことの狙いがあるはずだ。

それは何かと考えてみれば、まず考え付くのは言葉の違いによる空間的な断絶、つまり田舎と都会の空間の断絶である。つまり、東京に出てくるということは単に田舎から一時的に東京に居を移すのではなく、田舎という空間から別の東京という空間に身をおくことを意味するのだ。そのとき、田舎との関係性はばっさりと断ち切られてしまう。映画も、それを後押しするように、とめが東京に出てきてからはまったくと言っていいほど田舎の描写は登場しない。登場するとしても、それはまるで別世界の出来事に見えるように対照的な風景として表れる。それを準備しているのが方言と標準語という言語による隔絶なのである。

このような映画の構造は、日本の「広さ」を意識させるし、日本の中に他者が存在するのだということを意識させる。というよりは、日本が日本として一体化しているということがそもそも幻想だということさえ意識させるのではないか。日本が日本になったのは明治以後だが、人々の意識として日本という国の国民と意識するようになったのはいつのことなのだろうか。明治の終わりか大正か、昭和か、もしかしたら第二次大戦になってからかもしれない。

そのようにそもそもばらばらだった日本という空間の記憶を言葉という形であらわにする。方言を多用する今村昌平の映画をみていると、そのような考えが頭に上ってくる。

「現人神」を失ったときすがるものは

そして、同時にそのようにばらばらだった日本をひとつの国としてまとめていた「天皇」の存在にも意識が行く。この映画は大正に始まり、戦後までを描いているにもかかわらず、戦争の悲惨さとか、戦時中の思想統制とか、「皇国」の影とでも言うようなものは一切に出てこない。唯一あるとすれば、とめが製糸工場で働いていることを「私はお国のために働いている」ということくらいのものだ。しかし、その「お国のため」という思想が人々を、とりわけとめを捉えていたことは間違いない。日本人を日本人としてまとめるもの、それはつまり、個々の日本人がすがるべきものなのである。天皇の存在はそのようなすがるもの、自分が行動するよりどころとなるものを提供し、だからとめは「お国のために働いている」と主張することが出来たのだ。しかし、それが戦争が終わるとともになくなってしまい、とめはまず松波という男の存在に頼るとともに労働運動にもよりどころを求めるようになる。

この映画の物語は女が男に頼り男を求める物語であると同時に、自分の存在のよりどころとなる超越的な存在を求める物語でもある。自分が生きるよりどころ、とめは常にそれを求めているのだ。

だから、東京に出てきて、世話していた“合いの子”を過って死なせてしまうと新興宗教にのめりこむ。とめに限らず、日本で新興宗教が流行ったのは、「現人神」とされた天皇の神の地位からの転落によって、人々の意識の中の「神」の位置が空位になってしまったからではないか。すがるべき超越的な存在としての「神」、その空位に新興宗教がするりと入り込む。昭和30年代の映画に新興宗教を扱ったものが多いというのも、そのような信仰宗教の流行をよく表しているのではないかと思う。

売春から見える人間の複雑さと暗部

そしてもうひとつ問題になるのは、この映画が捉える売春の問題だろう。これが関わってくるのはもちろん人権の問題だ。映画の冒頭に登場する田舎は完全な男尊女卑の世界、しかし同時に母が神と崇められる社会でもある。それに対して都会では女性に対する崇拝が失われ男尊女卑だけが残る。女性の生きる道は売春しかなく、にもかかわらず男は“処女”を珍重する。

そこに表れてくるのはいったい何か。それはフェミニストの言うような人権蹂躙という思想ではない。とめも言うとおり「売春は悪いこと」である。しかし、そうとわかっていながらなくならない。とめはやめようとしない。売春禁止法も意味を成さない。そのような現実とはいったい何なのか。そう考えて行くと、どんどんわからなくなっていく。

ただひとついえるのは、ここで描かれている現実は奇麗ごとではないが現実であるということだ。それはこの映画が高度経済成長とともに広がった中央と地方の格差、そしてそれに伴って隠蔽されるようになった地方の存在ともつながって行く。

巨視的な視点からは見えなくなってしまう、人権運動などというものからはこぼれ落ちてしまう、人間の価値観の複雑さとでも言うようなものが、この映画からはにじみ出ているのではないだろうか。自分を振り返って考えてみても、言葉では説明できないドロリとしたものが心の中にあって、それがどこかでこの映画と呼応しているような、そのような居心地の悪さがどうしても残るのだ。

映画『にっぽん昆虫記』が見られるVOD

『にっぽん昆虫記』の次に見るべき映画

この映画が含まれているまとめ

【2020年版】Amazonプライムビデオの見放題で見られる日本映画の古典10選

今村昌平が描く戦後のリアルを追求

『豚と軍艦』

『果てしなき欲望』

-

前の記事

『キューポラのある街』は高度成長期の日本が若者に託した希望そのもの 2020.10.08

-

次の記事

『東京オリンピック』競技者の生々しさと束の間の平和の眩しさ 2020.10.08