家族から社会を観察する小津の真骨頂、『彼岸花』に加えられたひねりが描く「変化」とは

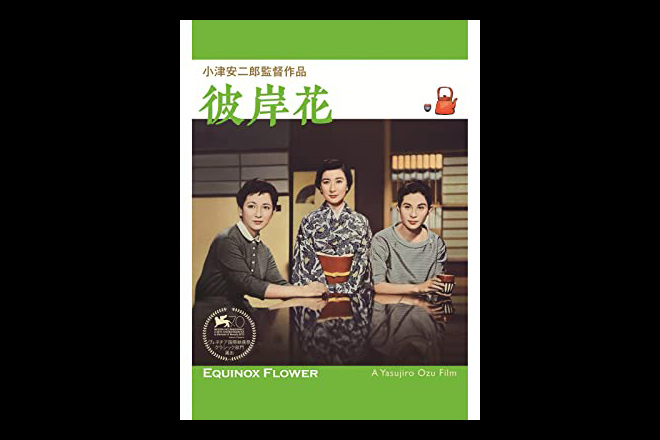

映画『彼岸花』の概要

友人の娘の結婚式に出席した平山は自分の娘もそろそろ嫁にやる時期だと考え、娘の縁談を進めようとし、娘の節子も特にいやな顔をしなかった。そんな時、京都から佐々木親子が訪ねてくる。その娘幸子も年頃で母親はいい縁談を探しているが、娘はあまり乗り気ではない。そこで節子と幸子は同盟を結んでお互い困ったときには助け合おうと話し合う…

父と娘の関係を描いた小津後期の作品のひとつ。小津はこの作品に山本富士子を起用するために、交換条件として大映で『浮草』を撮ったといういわくつきの作品。

1958年,日本,118分

監督:小津安二郎

原作:里見弴

脚本:野田高梧、小津安二郎

撮影:厚田雄春

出演:佐分利信、田中絹代、有馬稲子、高橋貞二、山本富士子、桑野みゆき、笠智衆、浪花千栄子、佐田啓二、久我美子

同質のものたちのわかりあう物語に加わるひねり

確かに山本富士子がいい。基本的には佐分利信と有馬稲子、田中絹代を中心とする父娘の物語であり、小津の後期の1つのパターンである。しかし、そこに山本富士子(と浪花千栄子)というもうひとつの要素が加わり、変化をつけている。

小津の作品というのは基本的に同質なものたちの分かり合う物語である。確執や行き違いはあってもそこにはいつか分かり合えるという気持ちがあり、そのわかりあうところに向って物語が進んでいく。その点ではこの映画も変わりはない。しかし、小津の映画の多くはそのわかりあいの前提として同質の人々が物語を展開していくということがある。家族を基本として、そこに関係してくるのはその友人たちである。しかし、この作品では佐々木親子という(たぶん親戚である)遠来の人たちが出てくる。それは異質なものたちであり、同質なものだけで縁取られた空間を突き破る。

そこで、単純な、そして基本的な小津映画のパターンにひねりが加わる。閉じた空間での関係性だけではなく、その外との関係が物語に大きく影響してくる。基本的には非常にシンプルな物語だが、複線として複数の要素が絡んできて、展開として面白くなる。

そして、その複線までもが娘とその親の物語なのである。主プロットとなる父と娘の関係に、複線となるふたつの娘と親の関係、その対比によって物語が進んでいく。そこから浮き上がってくるのはやはり社会の変化、親子関係の変化、結婚/恋愛間の変化である。変化についていけない親たちとそんな親たちに反発する娘たち。その関係をじっくりと描く。

社会を観察する小津が描く変化

そのようにして小津はいつものように社会を観察する。時代の変化を嗅ぎ取って、それをフィルムに映す。観客が感じているのと同じ変化をフィルムに定着させ、観客たちの生活が社会とつながるように描く。そこが小津の本当にすごいところだと思う。日本という国を観察し、人々を観察し、そこで見えてきたものを淡々とフィルムに映し取る。それを見ればそれは自分たちのことだと思うし、同時に社会のことだとも感じる。そんな描き方をするのがうまいと思う。

もうひとつ、社会の変化という点で言えば、距離感の変化があると思う。佐々木親子は異質な人であると同時に遠来の人たちである。しかし、彼女たちは決して隔絶した世界の人間というわけではない。東京と京都とは離れているようでいて、意外と近い。この映画を見ながらそんなことを感じる。それは、この時代、交通の発達で土地と土地の間の距離感が縮んで来ているということがあったのではないか。『東京物語』(1953)の尾道は、すごく遠い場所のように思えたが、この映画の京都はかなり近く感じる。京都と尾道ではもちろん距離が違うが、それにしても距離が問題にならなくなっているのではないかとも感じる。

小津は小津でありながら常に変化している。変化していない部分が巨匠たるゆえんであるのだけれど、私は変化していくところが好きだ。

変わらないといえば、この映画の同窓生と同窓会、他の映画でも見たような気がする。佐分利信と中村伸郎、そして笠智衆。それで笠智衆が詩吟を歌う。なんだったかなぁ、あれは。『秋日和』だったかなぁ… あるいはデジャヴ?

『彼岸花』が見られるVOD

31日間無料

1ヶ月無料

2週間無料

『彼岸花』の次に見るべき映画

この映画が含まれているまとめ

小津安二郎の珠玉のホームドラマ

-

前の記事

淡島千景と森繁久彌が好演する夫婦関係の機微『夫婦善哉』 2021.01.06

-

次の記事

嫁と姑も女と女である、『華岡青洲の妻』があまりに増村保造らしい理由とは 2021.01.06

秋刀魚の味

秋刀魚の味