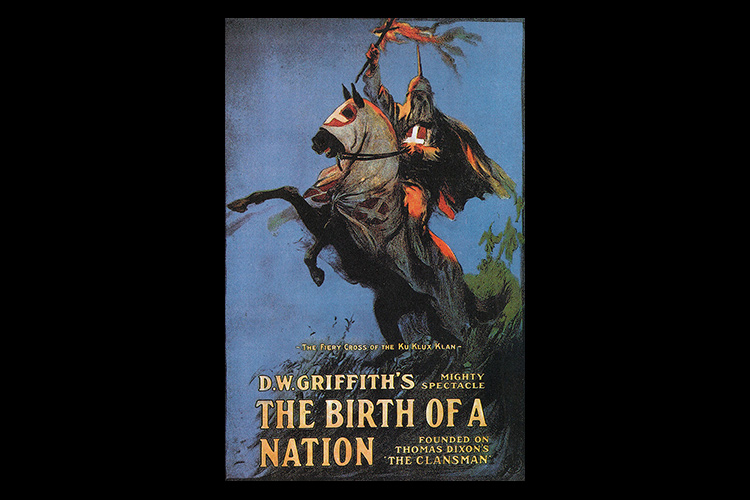

『國民の創生』は映画史上に残る傑作か白人至上主義者のプロパガンダか

映画『國民の創生』の概要

1860年頃のアメリカ、北部に住むストーマン家と南部に住むキャメロン家は長男同士が学友だった。ある年、ストーマン家の兄弟がキャメロン家を訪ね、ストーマン家の兄フィルはキャメロン家の妹と仲良くなり、キャメロン家の兄ベンはフィルの妹エルシーの写真を見て恋に落ちる。しかし、アメリカは南北戦争に突入、親友たちは敵味方に分かれて戦う運命にあった…

“映画の父”グリフィスの名を不動のものとした映画史上に残る記念碑的大作。多くの作品が数分の短編で、長くても数十分という時代に2時間半という破格の長さの作品を作り、一気に映画を芸術の域に高めた。

The Birth of a Nation

1915年,アメリカ,152分

監督:D・W・グリフィス

原作:トーマス・ディクソン

脚本:フランク・ウッズ

撮影:G・W・ビッツァー

音楽:ジョセフ・カール・ブレイル

出演:リリアン・ギッシュ、メエ・マーシュ、エルマー・クリフトン、ヘルマー・B・ウォルソール、ミリアム・クーパー

映画史に残る名作たるゆえんがある

90年以上前の作品、しかも映画史上他比類を見ないほど重要とみなされている作品となると、ついつい構えてみてしまう。しかし、この作品も映画である以上、大衆に向けられたものであり、そこにはもちろん見るものが楽しめる仕掛けがたくさん用意されている。

まず、この物語のストーリーテリングは非常に巧妙だ。北部に住む兄弟と南部に住む兄弟。そのお互いが妹に恋をする。しかし、時は南北戦争の時代、南部と北部は対立し戦わねばならない運命にある。仲のよい両家の兄弟も軍隊に志願し戦場に赴く… この舞台設定だけで、その後に展開される悲喜劇が魅力的なものになるであろうことは容易に想像できる。

そして、この作品はわれわれの想像力を多いに刺激する。サイレント映画をトーキーと比較したときには大概そうだが、言葉による説明が少ないこの作品は観客が想像で補わなければならない部分が多く、その営為が観客を映画に引き込んで行くのだ。

そしてさらには、映画の後半に入り、物語の焦点が黒人の問題に移って言ったところでもまたストーリーテリングの妙が見られる。基本的には悪者として描かれている黒人の介入によって戦争の痛手から立ち直ろうとしている両家の兄弟たちに再び悲劇が訪れるのだ。現在の目から見ると、この裕福な白人たちに完全に同一化するというのは難しいが、それでそこに展開される物語の魅力が減ずるわけではない。個々の登場人物の心理の機微を綿密に表現する表現や仕草の演出が観客をその世界に引き込み、物語の面白さを十分に堪能することができるのだ。

このように純粋に作品を物語としてみたときの面白さについては、90年という時代をこえて現在でも十分に通用するものであるが、この作品にはそのように純粋に楽しむことのできない価値が付随していることも避けることのできない事実であり、その付随した価値として対照的な二つの事柄があげられる。

ひとつは映画史的な価値であり、もうひとつは人種問題に対する見方という意図である。

ひどく人種差別的な映画だが

作品を見ていて、まず考えてしまうのがこの作品の人種の捉え方であることは間違いない。奴隷解放を実現した南北戦争とそれに逆行するKKKの活動を描いたこの作品をみて、そのことを考えずにいるのは難しい。一般的にこの作品は白人優位を唱え、黒人に対する差別を助長していると見られている。その証拠に公開当初から人種差別的であるという批判にあい、一部では上映禁止になった。また公民権運動が盛んだった50年代にも槍玉に挙げられ、フィルムが焼かれるという事件という事件も起きた。

確かに、黒人が差別から抜け出し平等を勝ち取る過程の中ではこの作品は批判するべきものだっただろう。もともと人種差別的な傾向のある人(当時の白人の多くはそうだった)がこの作品を見れば自分の意識が正しいと勇気付けられることになり、人種差別を助長することになるだろう。実はD・W・グリフィスの父は南軍の指揮官の一人であり、グリフィスはキャメロン家の兄弟とある部分で感情を共有していたのではないかと想像はできる。したがって、この作品をグリフィスが作った底意には人種差別意識があり、KKKを擁護する意図があっただろうことは想像に難くない。

しかし、人種差別というものについての意識が高まった現代において、まっとうな人種意識を持った人がこの作品を見たなら、この作品が人種差別につながるということはありえないと思う。グリフィスが黒人のおろかさや乱暴さとして喧伝している事実はそれ以前の数百年に白人が黒人に対して行ってきた残虐な行動と比肩すべくもないことであり、この黒人の無軌道さによって彼らを非難する気にはなれない。そして、KKKについても、黒人たちが顔を見せ、個人が識別できる形で行動しているのに対し、彼らは顔を隠し、匿名性という特権を手にして行動している。その卑怯さを見る限り、この南北戦争の延長にある人種対立の構造において正当性があるのは黒人のほうだといわざるを得ない。

白人の恐怖心を煽るための黒人男の白人女に対する求愛も、それが悲劇を生むのは白人の側の恐怖心に由来しているのであって、黒人の暴力的な行動にあるのではないことは明らかだ。

つまり、現在のわれわれに対してはグリフィスの白人至上主義の喧伝はあまり効果がないといえるのだ。そしてそれはこの作品にかけられた“人種差別的”というレッテルの下にある真の価値を評価する特権がわれわれに与えられているということを意味するということも出来る。

映画の創生

そしてその“真の価値”こそがこの作品に付きまとうもうひとつの付随的な意味である「映画史的な価値」である。この作品が映画史上で持つ意味は非常に大きい。この世に存在する全ての映画の中でも屈指、もしかしたら一番重要な作品であるかもしれない。

映像表現としてはほとんどカメラは動かず、クロースアップも控えめで、大胆なカットバックがあるわけでもない。しかし、バスト・サイズでのショットでの仕草と表情(特に目)による感情の表現には目を見張るものがある。そして、固定されたフレームに人を出し入れすることで空間のつながりを示し、家のようなスペースを表現する部分は非常に秀逸であって、どこか小津の作品を思わせるショットの使い方でもある。

そしてスペクタクルとしての戦闘シーンの迫力も無視できない。超ロングで上から取った戦場や行進のシーン、米粒ほどに人が動き回るそのスケールもすごいし、カットバックによって両陣の状況を説明するシーンも秀逸だ。

ここに表れているのは、現在まで脈々と続く映画言語の根本的な概念である。フレームという区切られた空間の中の動きとフレームの外との関係、人物を撮る上でのショットサイズの選択、編集によるモンタージュ、それらの基本的な言語がここにはすべてある。全ての映画が出発点としているものがここにはあるのだ。映画はここから出発し、新たに様々な語彙を蓄え、能弁になって行った。しかし、これだけでも映画は語ることができる。そしてそれはまごう事なき映画なのである。そして、この映画は同時にそのような映画の発展の第一歩でもある。この映画には1シーンだけカメラが動くシーンがある。それは逃げ回る黒人の集団を捉えた短いカットで、カメラはその集団を捕らえたままトラックバックする。おそらく車か台車にカメラを乗せて動かしたのだろうけれど、この原始的なフレームの変化が無限の変化を生み出すことになるのだ。

歴史上の存在になってしまった“古典”といわれるものはとかく退屈な者が多く、敬遠されがちだが、この作品はそうではない。もちろん現代のエンターテイメントと比べれば退屈に違いないが、そこには無数の知的刺激が潜んでいて、見ていてまったく飽きない。そして、時代が変わればまた見え方も変わってくるという意味でもくり返し見たい作品であるといえる。

映画というものに更なる興味を持つためにぜひとも観ておきたい作品だ。

『國民の創生』が見られるVOD

『國民の創生』の次に見るべき映画

D・W・グリフィスの代表作

散りゆく花

散りゆく花-

前の記事

『ムーンライト』が見られるVODと次に見るべき映画 2020.06.16

-

次の記事

『シーモアさんと、大人のための人生入門』が見られるVODと次に見るべき映画 2020.07.07